中垣太良

引き続き「文献学入門の入門」講義が行われている。今回の講義で問題となったのは、イタリア語の起源である。

種々のロマンス言語学書や歴史文法書ーー講義ではジュゼッペ・パトータ『イタリア語の起源』(橋本勝雄訳)、レベッカ・ポズナー『ロマンス語入門』(風間喜代三・長神悟訳)に加え、W. D. Elcock, The Romance Languagesが参照されたーーを当たると、概ね次のような説明が与えられている。

ラテン語とは、本来ローマを中心とするイタリア中部ラティウム(Latium)地方の一方言であった。やがて古代ローマの勢力拡大に伴い、その通用範囲を拡大させていく。前1世紀ごろから2世紀末にはラテン文学が花開く。この時期に書かれたラテン語を「古典ラテン語」(Classical Latin)と言い、そのうちキケロやカエサルの時代は「黄金時代」、セネカやタキトゥスの時代は「白銀時代」と称される。一方、口語としてのラテン語は、日常会話で用いられるうちに変化し、文語からは離れていく。これを「俗ラテン語」(Vulgar Latin)という。やがてゲルマン人の侵入によって、図書館や教育機関の保持もままならなくなり、古典ラテン語文化は大打撃を受ける。文語としてのラテン語は教会文化の下で一応は保存されるが、これは布教のために発達した独自のラテン語であった。シャルルマーニュはこうした言語状況を是正しようと各国から文人を結集させ、古典ラテン語の復興を目したが、結果的にはどの時代のものとも異なる「中世ラテン語」(Medieval Latin)を確立するに至る。一方、俗ラテン語はますます文語から乖離してゆき、各地域で方言化していく。これらの方言が地域語として定着したのが、イタリア語・フランス語・スペイン語といったロマンス諸語である。

講義では、古典ラテン語の具体例としてタキトゥスの全集が、後期ラテン語の具体例として、ローマ帝国滅亡後の混乱期におけるゲルマン人の動向を記した、いわゆるDecem Libri Historiarumの対訳『トゥールのグレゴリウス 歴史十巻(フランク史)』(兼岩正夫・臺幸夫訳)ーー本書は『歴史十巻』についての最初の邦語出版物であるーーが参照された。

さて、上記の説明のうち、イタリア語の起源に関わる部分だけ要約すると、ラテン語は文語としても口語としても用いられていたが、後者の変化が著しく進み、地域語として分化するにまで至ったのがロマンス諸語だということである。

こうした前提に基づくと、「では、ラテン語はいつから話されなくなったのか」という問いが出来する。しかし、これは良い問いとは言えない。前提がそもそも間違っているのだ、と先生は指摘した。

ここで、話題はイタリア語から日本語に一旦移る。まず『新版 本居宣長の不思議』(鈴屋遺蹟保存会本居宣長記念館編)が参照された。本居宣長は宝暦六年(1756年、27歳)に、当時広く出回っていた「古事記 寛永版本」〔寛永二十一年(1644年)刊〕を京都で入手し、校訂の妥当性を吟味した上で、訂正が必要だと考えた部分に朱を入れ、また異本との校合や関連文献を書き加えた。宣長はこうした研究を幾星霜と続け、寛政十年(1798年、69歳)に、『古事記』に関する論考と本文注釈からなる大著『古事記伝』を完成させる。講義では、上に述べた「古事記 寛永版本」の手沢本および『古事記伝』自筆稿本の影印を賞翫した。

続いて、岩波文庫版(倉野憲司校注)・おうふう版(西宮一民校訂)・新潮日本古典集成版(同氏校訂)といった、人口に膾炙した『古事記』の校訂本を一通り確認したほか、信頼ある注釈書として、西郷信綱『古事記注釈』(全4巻)が紹介された。

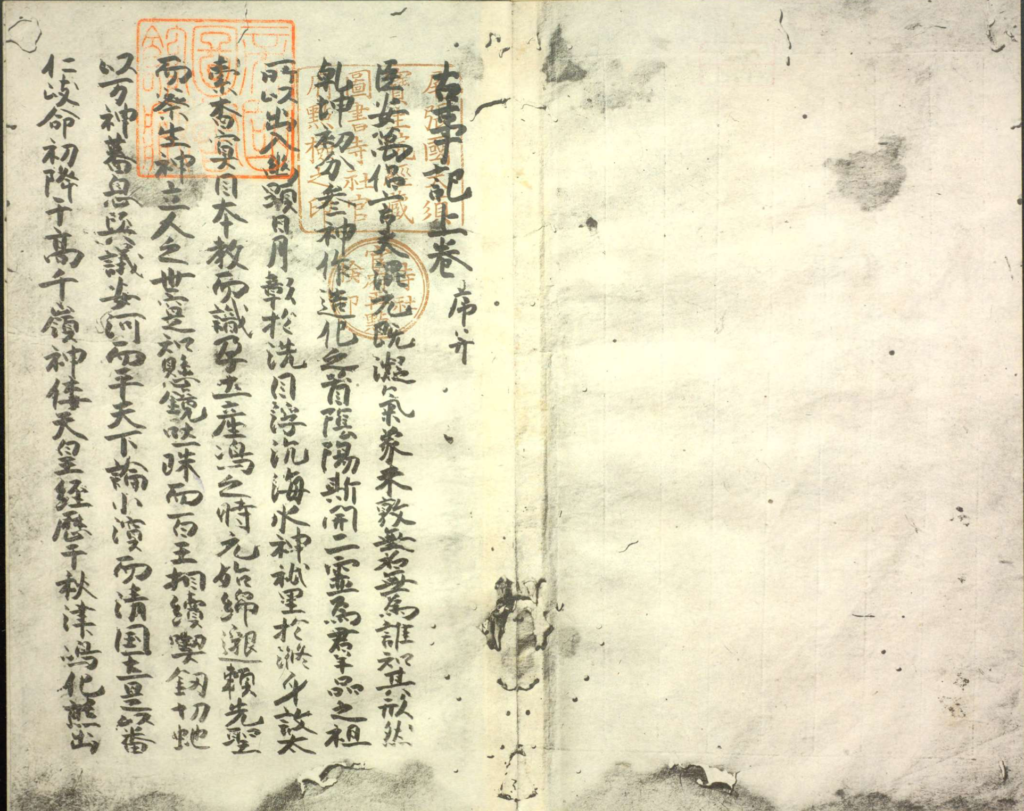

次に繙かれたのが、『古事記』國寶眞福寺本の複製ーー『古事記』の写本系統は卜部系と伊勢系とに分かれるが、後者の中心をなすのが、応安4年(1371年)からその翌年にかけて僧侶賢瑜により書写された眞福寺本であるーーであった! 戦時中の日本において作成されたこの複製は、文字の掠れや紙の汚れのような細部まで完全に再現した恐るべき逸品である。先生曰く、敗戦色が濃厚な日本において、国家の起源にまつわる『古事記』の写本が万が一散逸したときのために作成されたのだろう、と。「第六十七合下附 應安年僧賢瑜書寫 古事記三帖」と揮毫された桐箱から取り出され、披見された間、私は本物の写本が目の前にあるかのような感覚にしばし包まれた。

続いて、本居豊穎・井上頼圀・上田萬年校訂『校訂古事記』と、『古事記總索引』(高木市之助・富山民蔵編)が参照された。前者は眞福寺本を底本として、宣長の曾孫豊頴が中心となって校訂し、國學院大学の前身皇典講究所によって出版された和本である。後者は『古事記』の写本に現れる漢字の字体や語彙を集めた索引であり、これを眞福寺本と突き合わせて個々の字形を確認した。以下のように、崩れた字形が幾つか見受けられる(画像は「国立国会図書館デジタルコレクション」の「古事記 : 国宝真福寺本 上」https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1184132 より転載)。

続いて『校訂 古事記伝』ーー宣長の曾孫豊穎による校訂と、玄孫清造による再訂が施された版であるーーが参照された。先述した宣長自筆稿本『古事記伝』は漢字カナ混じり文で記されているが、本書では出版当時の明治期の言語状況に鑑み、本文のカタカナがひらがなに直されている。

表題の次の見開きには、以下のように本居大平(宣長の養子)の文が添えられている。『古事記伝』を紀州藩主徳川治宝に奉り、見返りとして題字を下賜された経緯を受け、文政5年(1822年)に書かれた文章である。

御題字能後爾記須詞

我翁古事記乃傳。思起而著始良禮祁琉波。明和元年甲甲年爾志弖。

一部書竟哆琉波。寛政十年戌午年珥那毛有祁琉。其間三十年餘五年袁經哆理。

私は上記の文を読もうとして失敗した。文構造がわからず、訓読ができなかったのである。しかし、訓読ができないのは当然のことであった。これは漢文ではない。一部の漢字をカタカナに改めると明白である。

御題字ノ後ニ記ス詞

我翁古事記ノ傳。思(ヒ)起(セバ)著(シ)始(メ)ラレケルハ。明和元年甲甲年ニシテ。一部書竟(へ)タルハ。寛政十年戌午年ニナモ有ケル。其間三十年餘五年ヲ經タリ。

つまり、「ハ」「ニ」といった助詞や「ケリ」「タリ」といった助動詞を表すために、漢字の意味を捨象し、表音文字として借用しているのである。これを「真仮名」あるいは「万葉仮名」と呼ぶ。表記こそ漢文のごとく見えるけれど、内容としては明治時代の擬古文に近い。

ここで、探究はイタリア語へと戻る。第4回講義を思い出してみると、16世紀には、各国語の意味をラテン語に移し替えた文(calque)が現れていた。例えば“Tu dormiresti hodie pingue matutinum”というラテン語の文は、フランス語の“Tu as dormi aujourdhuy la grasse matinée”(君は午前の遅い時間まで眠った)という文を、形だけラテン語を借りて表現していたのであった。

漢文(漢字)が意味を捨象され、日本語の助詞・助動詞を表す「真仮名」として借用される。また、ラテン語がロマンス諸語の意味を象ったcalqueとして働く。この2つの関係性はパラレルである。

「真仮名」の起源は、7~8世紀後半に成立したとされる『万葉集』にまで遡ることができる。例えば「紫草能 尓保敝類妹乎 尓苦久有者 人嬬故尓 吾戀目八方」(巻一・二十一、天武天皇)が、「紫草ノ ニホヘル妹ヲ 憎クアラバ 人妻ユヱニ 吾恋メヤモ」を表すがごとくである。当然これも、古代の日本語を漢字表記に移し替えた表現であって、漢文ではない。

先生曰く、ラテン語とロマンス諸語の関係も、この漢文と日本語との関係と同様であるという。つまり、ラテン語からロマンス諸語が派生したのではなく、ラテン語が書かれ始めた時代から、ロマンス諸語はすでに話されていた。最初からラテン語は話されてなどいなかったのだ、と! ゆえに、例えば最古のフランス語文献とされる『ストラスブールの誓い』Serments de Strasbourgや、最古のイタリア語文献とされる『カプアの判決文』Placito di Capuaは、フランス語やイタリア語の誕生を表すのではなく、フランス語やイタリア語の表記体系の萌芽を表しているに過ぎないということになる。

今回の講義では、日本語の起源たる『古事記』と、国学者としてその探究に生涯を捧げた宣長の背中とを追っているうちに、大平の「真仮名」が現れ、ラテン語とロマンス諸語との関係が強烈に照射されたのであった。

文献学的な研究は、厳密な手続きを踏み、先導者に従って迷路を一歩一歩と進む。それは着実な方法と言われるが、いざ岐路に立ったとき、どちらに進むかーーどの学説に従うかーー選ばざるを得ない。そうして、無限に分岐する隘路を、奥深くにあるはずの宝物庫ーー「問い」の答えーーを求めて進んでいく。そもそも、その「問い」には答えなどないかもしれないのに、厳密さという強迫観念によって、前へ前へと急かされていく。一方、記述論的な<探究>は<想像力>という光によって迷路を見渡す。そして、それが本当に探索に値する<問い>であるかどうか見極めるのである。