中垣太良

まず断っておかねばならないが、わたしの不徳の致すところにより執筆が遅れ、講義録の順番が日付通りになっていない。諸氏におかれましては、今回の講義(2/28)の内容を承けて『原典黙示録』第93回講義(3/5)が行われたことを念頭に読み進めていただければ幸いです。

さて。前回をもって『君主論』の「献辞」(Dedica)を読み終えたが、本文に入る前に受講生が十分『君主論』の時代背景について自学できるよう、講読は一旦休止した。代わりにわたしたちは、目眩く印欧語世界への旅に出たのであった。

印欧語族(Indo-European family)の分布は、西はヨーロッパの大部分の地域、東はインドやトルキスタンなど、ユーラシアの広範な地域にまたがる。その下位区分としてはトカラ語派、インド・イラン語派、アナトリア語派、アルメニア語派、ギリシャ(ヘレニック)語派、アルバニア語派、イタリック語派、ケルト語派、ゲルマン語派、バルト・スラヴ語派という10の語派がある。これらの語派に属する個々の言語は、遡れば共通の祖先を持つといわれる。この祖先を印欧祖語(Proto-Indo-European、略称PIE)と呼ぶ。祖先といっても先史時代の話であるから、印欧祖語で書き記された言語資料など残っていようはずもない。これはあくまで、複数の言語間の同源語(cognate)の音対応(単なる音声的類似では決してなく)を手がかりに再建(reconstruct)される仮の言語に過ぎない。

さて、印欧祖語の問題を扱うにあたっては、祖語から子孫の言語への音韻変化・形態変化・統語変化・語彙変化といった言語的問題と、祖語の話し手たちにまつわる文化的問題とがある。今回の講義では、まず後者について扱った。

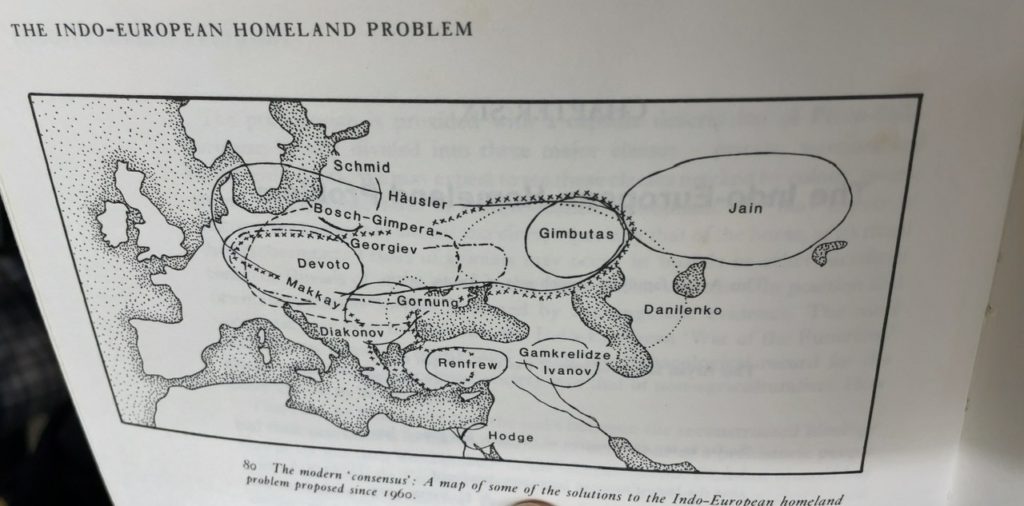

そもそも、印欧祖語の話し手たちの故地はどこであったかが最初に問題となる。ここで取り出されたのが、J.P. Mallory, In Search of the Indo-Europeans:Language, Archaeology, and Mythであった。本書は1989年に出版されたが、その時点で、下図(同書より)で示されているように、推定される故地は学者によって十人十色であった。

この問題はA. Pictetのバクトリア起源説に始まり、南東ヨーロッパ起源説、ドイツ起源説ーー本説はゴビノーの人種不平等論(『原典黙示録』第8回講義参照)などと同様、ナチスの思想的基盤として利用されることになるーーなどが戦前の有力説であった。

戦後には考古学者Marijia Gimbutasが、墳墓の形態や出土品から「クルガン文化」ーーおおよそ西はドネツ、ヴォルガ両河下流域から東はバルハシ湖まで広がっていたとされる先史文化であるーーの担い手と、印欧祖語の話し手とを紐付ける新説を提唱する。また、同じく考古学者のAndrew Colin Renfrewは、原始農耕民族が人口を増やしては少しずつ移動を続ける過程を繰り返すことで、彼らの言語が土着の民族の言語と置き換わっていったという仮説のもと、アナトリア起源説を唱える。さらに、カフカス山脈の南に故地を推定したのはTamaz V. Gamkrelidze(グルジアのトビリシ大学教授)およびV. V. Ivanov(旧ソ連科学アカデミーのスラヴ・バルカン研究所首席教授)であるが、講義では彼らの共著Индоевропейский язык и индоевропейцы: реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры(1984, 2巻本。Johanna Nicholsによる英訳Indo-European and the Indo-Europeans: A Reconstruction and Historical Analysis of a Proto-Language and Proto-Cultureが1995年に出版された)が参照された。本書の目次を開くと、そこには印欧語族に含まれない言語ーー例えばアッカド語(アフロ・アジア語族)、バスク語(孤立語)、グルジア語(カルトヴェリ語族)、日本語(系統不明)、中国語(シナ・チベット語族)などーーも大量に含まれている。彼らはユーラシア全域の言語を考察の対象とした上で自らの理論を組み立てているが、そのスケールの果てしなさ。わたしはぞっとした。しかし彼らの説に対しても、旧ソ連科学アカデミーの東洋学研究所教授であったI.M. Diakonovーー彼自身はカルパティア山脈からバルカン半島にかけての地域を故地と考えているーーが批判を送っている。

以上のように未だ侃侃諤諤の議論がなされている状況であって、定説はないーー中にはヨーロッパや近東起源説に反発して、Nicholas Kazanas, Vedic and Indo-European Studiesのように、インド起源説を唱えるものまであるーーのである。ここで、印欧語族およびその文化の現在入手できる最良の概説書として、Benjamin W. Fortson, Indo-European Language and Culture (2nd ed.)が紹介された。

転じて、印欧祖語の下位分類であるスラヴ語派について。最初に繙かれたのはスラヴ世界の百科事典Joseph S. Roucek(ed.), Slavonic Encyclopedia(4 vols.)およびロシア研究の「必携」、Robert Auty & Dimitri Obolensky(eds.), Companion to Russian Studies(3 vols.)であった。後者はロシア史、ロシアの言語と文学、そしてロシアの建築、という3巻本であるが、先に述べたような「クルガン文化」を証拠づける一つが、高塚状の墳墓形態ーーそもそも、「クルガン」кургáнはロシア語で「古墳;塚」(トルコ語kurgan「城、要塞」からの借用)を意味するーーであり、わざわざ建築を別立てしているのにはこうした意味もあろう。

次に、ロシア民族のルーツを記した『ロシア原初年代記』(『過ぎし歳月の物語』)の原典Повѣсть времяньныхъ лѣтъ、そして現代ロシア語訳Повесть временных лет、日本語訳(国本哲男、中条直樹、山口巌らによる原典からの直接訳と、除村吉太郎による現代ロシア語訳からの重訳と)が披見された。

『ロシア原初年代記』によれば、かつて北はヴァリャーギ(ノルマン人のヴァイキング)、南はハザール人からの攻勢に悩まされた東スラヴ人が、ヴァリャーギのもとに使者を送り、彼らを都に呼び、ノルマン人の首領リューリクを王として戴くことで問題を解決したという。つまりこれに基づけば、ロシアはスラヴ人とノルマン人とが混淆した王国に端を発する事になる。

以上、今回の講義は、印欧語の先史世界と、各語派へ分岐した以降の世界とを自由に往還する一大講義シリーズーー「印欧語世界入門」とでもいおうかーーの幕開けを示したものであった。むろん、これは単なる「知的放蕩」ではなく、『君主論』の読解、ひいては現代世界をどう読み解きどう生き抜くかという意識とひと続きになったものであることは言うまでもない。今後の講義で点と点がどのようにつながっていくか、楽しみでならない。